洋形封筒(ようがたふうとう)とは、「洋」は洋風から来ており、西洋でよく使われる横長の封筒を指します。長形封筒を横開きにしたものと考えると分かりやすいかもしれません。DM(ダイレクトメール)や挨拶状の郵送、チケット用など様々な目的に応じて利用できます。

もっともよく使われるのが「洋形長3号(ようがたながさんごう)・洋形0号(ようがたぜろごう)」通称「洋長3(ようながさん)・洋0(ようぜろ)」で、大きさが「長形3号封筒」と同じ235×120㎜のため、横3つ折にしたA4用紙がぴったり収まります。定形郵便物としては最大のサイズで、DMや請求書の送付などによく使用されます。

結婚式の招待状によく使用される「洋形1号」や、ご挨拶の案内状に使用される「洋形2号」はカードが入る仕様の封筒です。

※当社では洋長3と呼んでおりますが、他社では洋0と呼ばれることもあります。

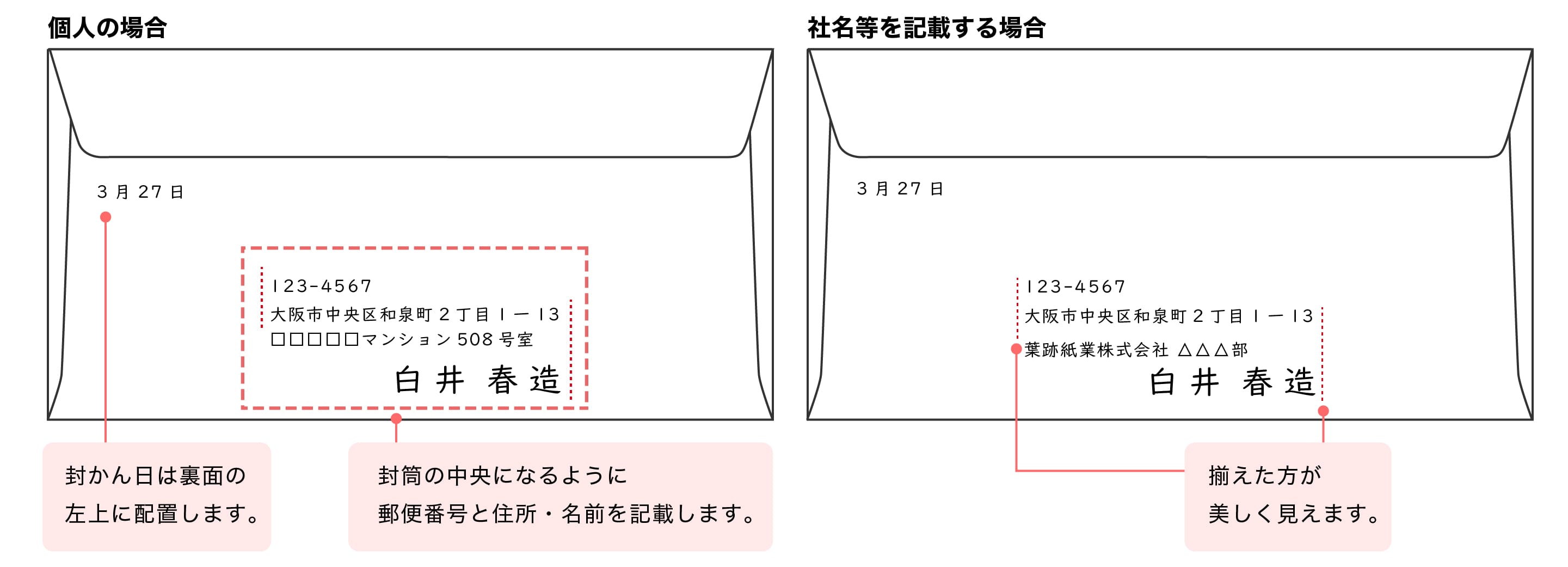

洋形封筒カマス貼の表書き(横書き)

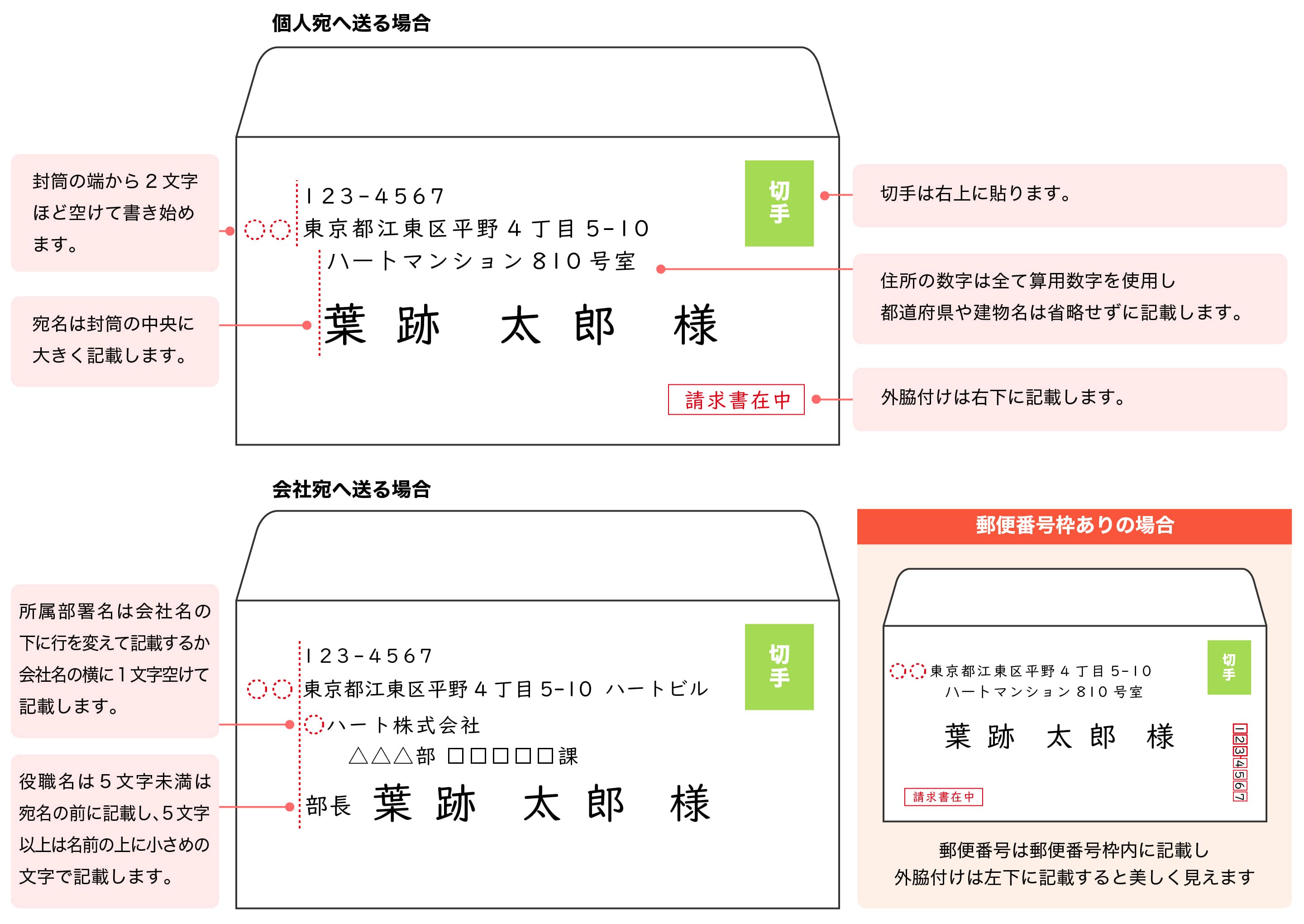

| 切手 | 切手は右上に、まっすぐになるように貼ります。 |

| 郵便番号 | 枠があれば枠内に記載し、なければ住所の上に記載しましょう。 |

| 住所 | 左端から2文字ほど空けてから書き始めます。 洋封筒を横書きする場合、丁目や番地は算用数字で記載します。 都道府県や番地、建物名や階数も略さずに正式に記載するように心がけましょう。 |

| 宛名 | 住所の頭から1文字ほど右の位置から書き始め、なるべく個人名が封筒の中央にくるように調整し、大きく記載しましょう。 会社宛に送る場合、文字のサイズは会社名と担当部署名、役職名が同じサイズで、個人名はそれらより2まわりほど大きくなるように記載します。(株)などの省略した書き方はせず、正式名称で記述し、住所が長い場合はビル名の前、会社名や部署名が長い時は区切りがいいところで改行しましょう。 複数人に対して送る場合、役職の高い人の名前を先に記載し、担当者が複数いて役職がわからない場合は、個人の名前は書かず「営業部御中」のようにまとめて記載するようにしましょう。

宛名の敬称【様・御中など】の使い分けについてはこちら 》 |

| 外脇付け | 外脇付けは、手紙の内容や添付書類についての説明を行うためのもので、特に注意すべき事項がある場合、封筒の表面に郵便番号枠がある場合は左下、郵便番号枠がない場合は右下などわかりやすい部分に記載します。 代表的なのが「親展」で、「ご本人自ら開封してください」という意味です。本人以外の目に触れてほしくないものには「親展」を付けで送ります。「親展」の他に「至急」「重要」や「見積書在中」「請求書在中」「領収書在中」「履歴書在中」などのように〇〇在中と記載する方法があります。 外脇付けの書き方についてはこちら 》 |

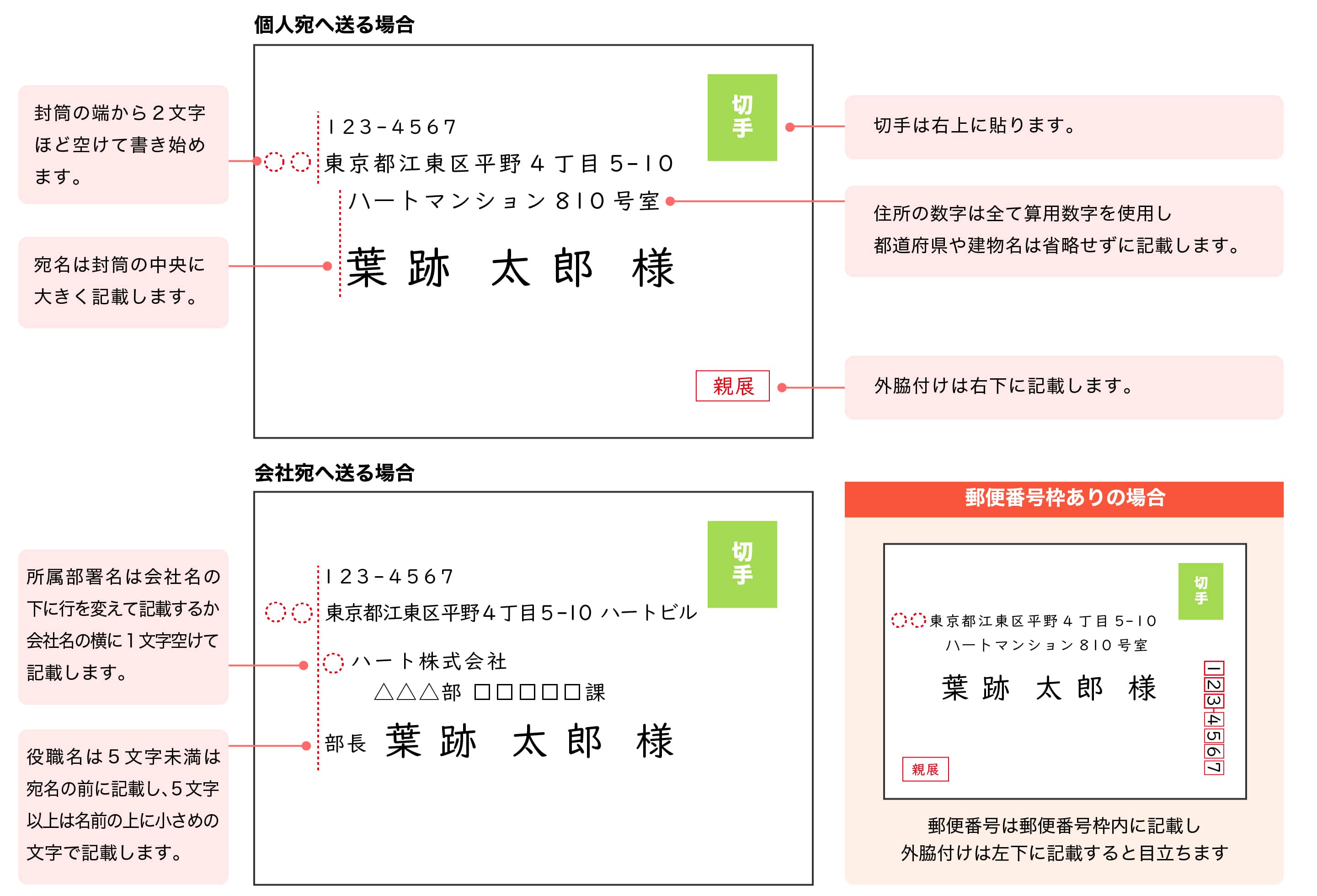

洋形封筒カマス貼の裏書き(横書き)

| 住所 ・ 差出人 |

封筒の中央に住所・会社名・部署名・名前を記載します。 郵便番号と住所、会社名・部署名の開始位置を合わせ、住所と名前の末尾を揃えると美しく見えます。 |

| 日付 | ○月○日と月日のみを書くことがほとんどですが、改まった場合やビジネスでは年号も記載することがあります。 |

| 封締め 〆マーク | 封締め(〆マーク)は、封筒をとじた継ぎ目部分につける印です。重要な書類や他者に開封されるのを防ぐ目的があります。封締め(〆マーク)の種類はいくつかあり、「〆」の他に「封」「緘」、祝い事には「寿」「賀」と記載こともありますが、洋封筒の横書きの場合は省くことがほとんどです。 封締め(〆マーク)についてはこちら 》 |

洋形封筒ダイヤ貼の表書き(横書き)

| 切手 | 切手は右上に、まっすぐになるように貼ります。 |

| 郵便番号 | 枠があれば枠内に記載し、なければ住所の上に記載しましょう。 |

| 住所 | 左端から2文字ほど空けてから書き始めます。 洋封筒を横書きする場合、丁目や番地は算用数字で記載します。 都道府県や番地、建物名や階数も略さずに正式に記載するように心がけましょう。 |

| 宛名 | 住所の頭から1文字ほど右の位置から書き始め、なるべく個人名が封筒の中央にくるように調整し、大きく記載しましょう。 会社宛に送る場合、文字のサイズは会社名と担当部署名、役職名が同じサイズで、個人名はそれらより2まわりほど大きくなるように記載します。(株)などの省略した書き方はせず、正式名称で記述し、住所が長い場合はビル名の前、会社名や部署名が長い時は区切りがいいところで改行しましょう。 複数人に対して送る場合、役職の高い人の名前を先に記載し、担当者が複数いて役職がわからない場合は、個人の名前は書かず「営業部御中」のようにまとめて記載するようにしましょう。

宛名の敬称【様・御中など】の使い分けについてはこちら 》 |

| 外脇付け | 外脇付けは、手紙の内容や添付書類についての説明を行うためのもので、特に注意すべき事項がある場合、封筒の表面に郵便番号枠がある場合は左下、郵便番号枠がない場合は右下などわかりやすい部分に記載します。 代表的なのが「親展」で、「ご本人自ら開封してください」という意味です。本人以外の目に触れてほしくないものには「親展」を付けで送ります。「親展」の他に「至急」「重要」や「見積書在中」「請求書在中」「領収書在中」「履歴書在中」などのように〇〇在中と記載する方法があります。 外脇付けの書き方についてはこちら 》 |

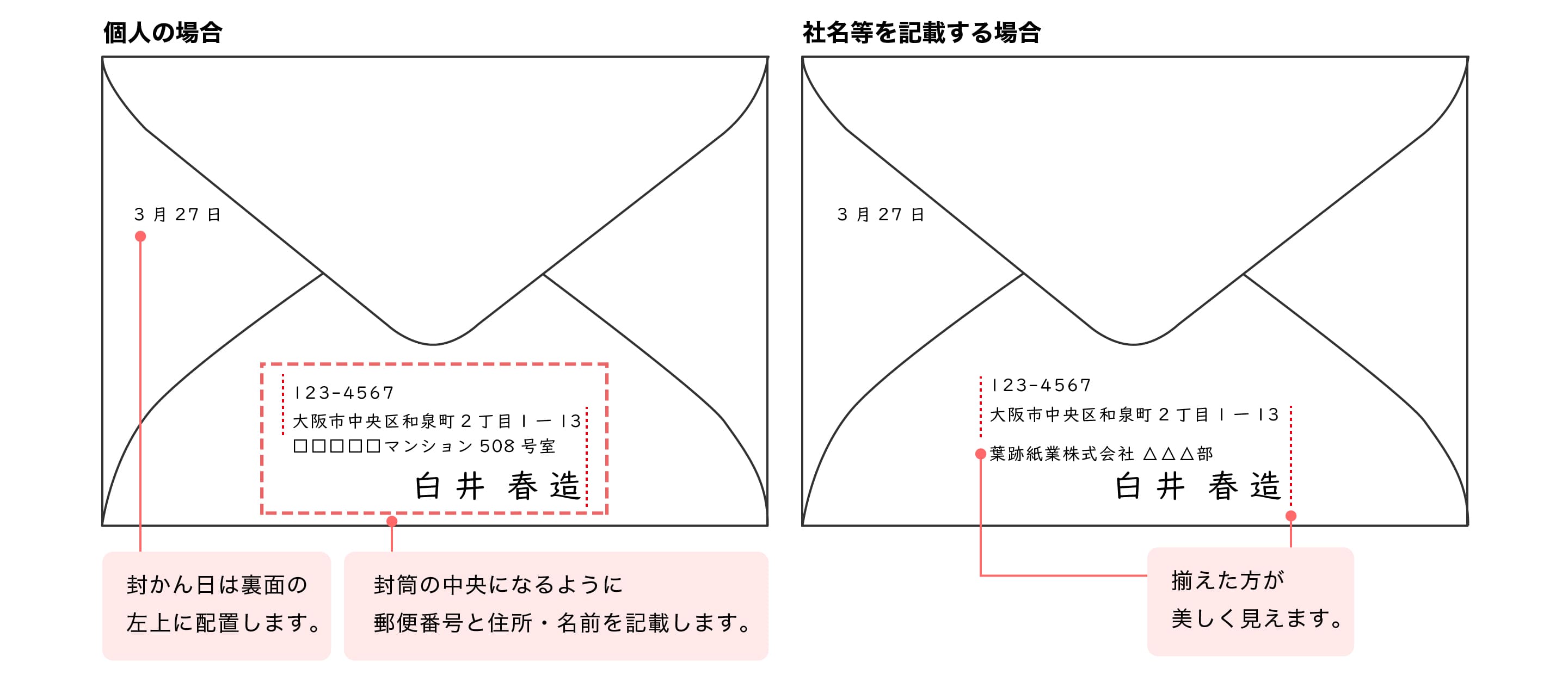

洋形封筒ダイヤ貼の裏書き(横書き)

| 住所 ・ 差出人 |

封筒の中央に住所・会社名・部署名・名前を記載します。 郵便番号と住所、会社名・部署名の開始位置を合わせ、住所と名前の末尾を揃えると美しく見えます。 |

| 日付 | ○月○日と月日のみを書くことがほとんどですが、改まった場合やビジネスでは年号も記載することがあります。 |

| 封締め 〆マーク | 封締め(〆マーク)は、封筒をとじた継ぎ目部分につける印です。重要な書類や他者に開封されるのを防ぐ目的があります。封締め(〆マーク)の種類はいくつかあり、「〆」の他に「封」「緘」、祝い事には「寿」「賀」と記載こともありますが、洋封筒の横書きの場合は省くことがほとんどです。 封締め(〆マーク)についてはこちら 》 |

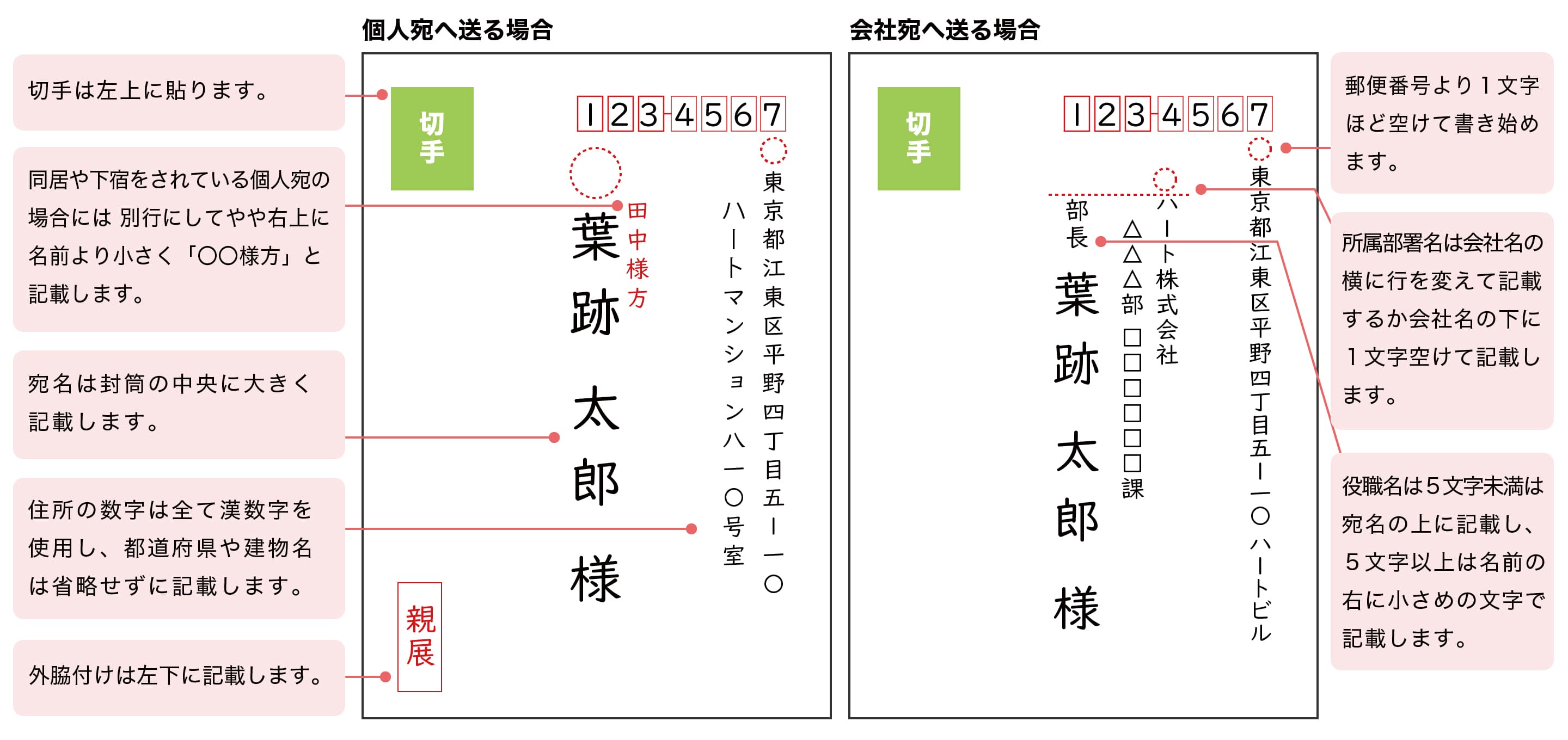

洋形封筒の表書き(縦書き)

| 切手 | 封筒の左上に、まっすぐになるように貼ります。 |

| 郵便番号 | 枠があれば枠内に記載し、なければ右上に1文字ほど空けて記載しましょう。 |

| 住所 | 郵便番号枠より1文字ほど下の位置から、枠の右端に揃えて書き始めます。 洋封筒を縦書きする場合、丁目や番地は算用数字ではなく漢数字で記載してください。 都道府県や番地、建物名や階数も略さずに正式に記載するように心がけましょう。 |

| 宛名 | 住所の頭から1文字ほど下げて書き始め、なるべく個人名が封筒の中央にくるように調整し、大きく記載しましょう。 同居や下宿をされている個人宛の場合には、宛名の右上に、宛名より2まわりほど小さいサイズで「〇〇様方」と記載しましょう。 会社宛に送る場合、文字のサイズは会社名と担当部署名、役職名が同じサイズで、個人名はそれらより2まわりほど大きくなるように記載します。(株)などの省略した書き方はせず、正式名称で記載し、住所が長い場合はビル名の前、会社名や部署名が長い時は区切りがいいところで改行しましょう。 複数人に対して送る場合、役職の高い人の名前を先に記載し、担当者が複数いて役職がわからない場合は、個人の名前は書かず「営業部御中」のようにまとめて記載するようにしましょう。

宛名の敬称【様・御中など】の使い分けについてはこちら 》 |

| 外脇付け | 外脇付けは、手紙の内容や添付書類についての説明を行うためのもので、特に注意すべき事項がある場合、封筒の表面の左下などわかりやすい部分に記載します。 代表的なのが「親展」で、「ご本人自ら開封してください」という意味です。本人以外の目に触れてほしくないものには「親展」を付けで送ります。「親展」の他に「至急」「重要」や「見積書在中」「請求書在中」「領収書在中」「履歴書在中」などのように〇〇在中と記載する方法があります。 外脇付けの書き方についてはこちら 》 |

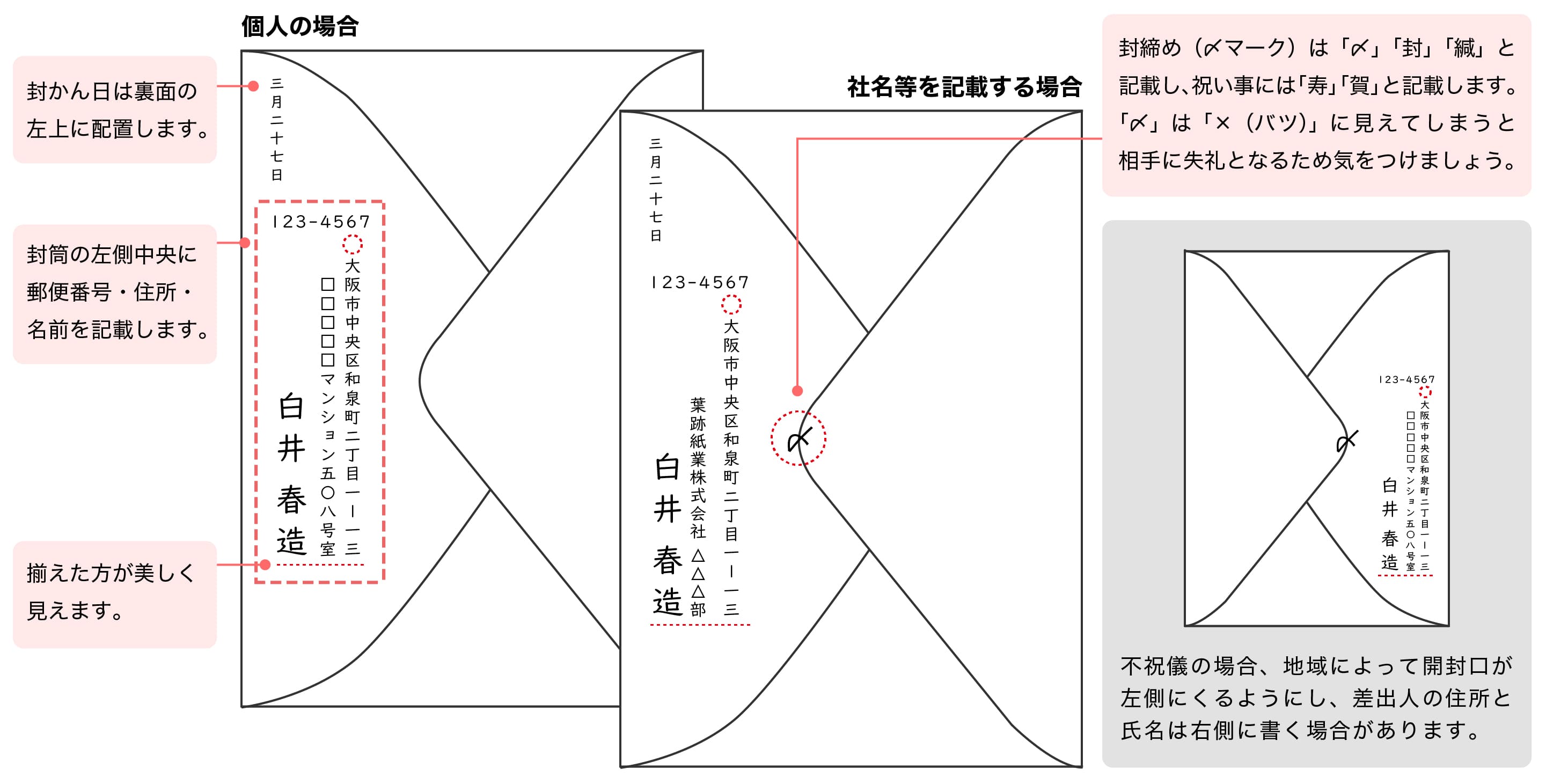

洋形封筒の裏書き(縦書き)

| 住所 ・ 差出人 |

封筒の左側中央に住所・会社名・部署名・名前を書いてください。その上に郵便番号を記載します。 住所の末尾と会社名・部署名、名前の下を揃えると美しく見えます。封かん日を入れる場合は左側に記載します。 ※不祝儀の場合、地域によって開封口が左側にくるようにし、差出人の住所と氏名は右側に書く場合があります。 |

| 日付 | ○月○日と月日のみを書くことがほとんどですが、改まった場合やビジネスでは年号も記載することがあります。 |

| 封締め 〆マーク | 封締め(〆マーク)は、封筒をとじた継ぎ目部分につける印です。重要な書類や他者に開封されるのを防ぐ目的があります。封締め(〆マーク)の種類はいくつかあり、「〆」の他に「封」「緘」、祝い事には「寿」「賀」と記載します。「〆」は「×(バツ)」に見えてしまうと相手に失礼となるため気をつけましょう。 書類や手紙の内容によって異なります。相手に失礼のないようにするために、大まかな意味を知っておくと良いでしょう。 封締め(〆マーク)についてはこちら 》 |