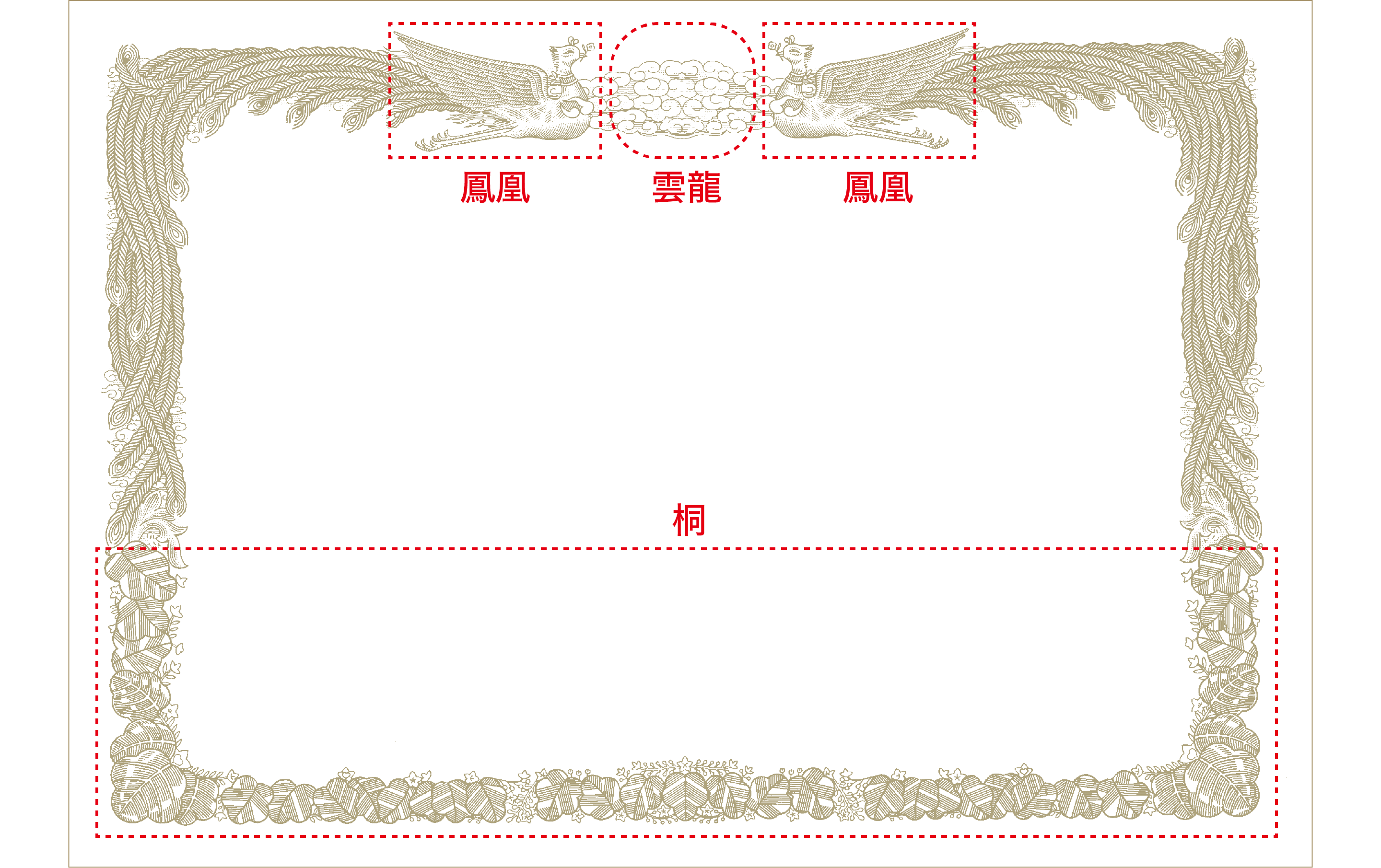

賞状用紙のデザイン構成

賞状用紙の飾り枠は、古代中国で宮中行事(きゅうちゅうぎょうじ)に用いた書状の飾り枠に、縁起の良い想像上の生き物「鳳凰」が使われていたことと、日本の宮中行事に用いられてきた「桐」の図柄が合体したものが、現在の賞状用紙のデザインの起源になっているようです。 賞状の飾り枠のことを「鳳凰枠」と呼び、左右から向かい合った鳳凰と、桐の葉、雲龍(雲)のデザインから成り立っています。向かい合った鳳凰の間に「雲龍(雲)」の絵柄がないものは「雲なし」と呼び、そのスペースに会社ロゴや校章などを印刷することがあります。

■ 中央上部の雲状の図柄である「雲龍」

「雲龍(うんりゅう)」は、本来は雲と龍を合わせもって呼ばれますが、鳳凰と同様に四瑞の一つである龍とともに雨を呼ぶ幸運の雲で、その雲についても「雲龍」と言って尊ばれています。

■ 雲龍の左右に配図された一対の「鳳凰」

「鳳凰(ほうおう)」は、古代より近世の中国における宮中行事において用いられた、非常に尊く大変めでたいとされた四瑞(龍・亀・麒麟・鳳凰)の一つで、聖徳の天子の兆しとして現れると伝えられる想像上の瑞鳥です。夫婦仲が大変良く一生涯を連れ添うと言われ、雄を「鳳」、雌を「凰」と言い分け、夫婦あわせて鳳凰と呼ばれています。賞状用紙では、左右の鳳凰が向かい合っている形にデザインされています。

■ 下部から左右上部へ向かって伸びる「桐」

「桐(きり)」は、原産国である中国では古来より「鳳凰が宿る尊い木」とされ、また「鳳凰は朝日を浴びた桐の葉の光に目覚める」とも言い伝えられています。その幹は色白く伸縮や割裂などのくるいが少なく、吸湿度も低いことなども合わせもっていることから、尊く目出たい植物として日本に伝来し、菊とともに皇室の紋章ともなり、また神文(神への誓約書)にも用いられるようになりました。

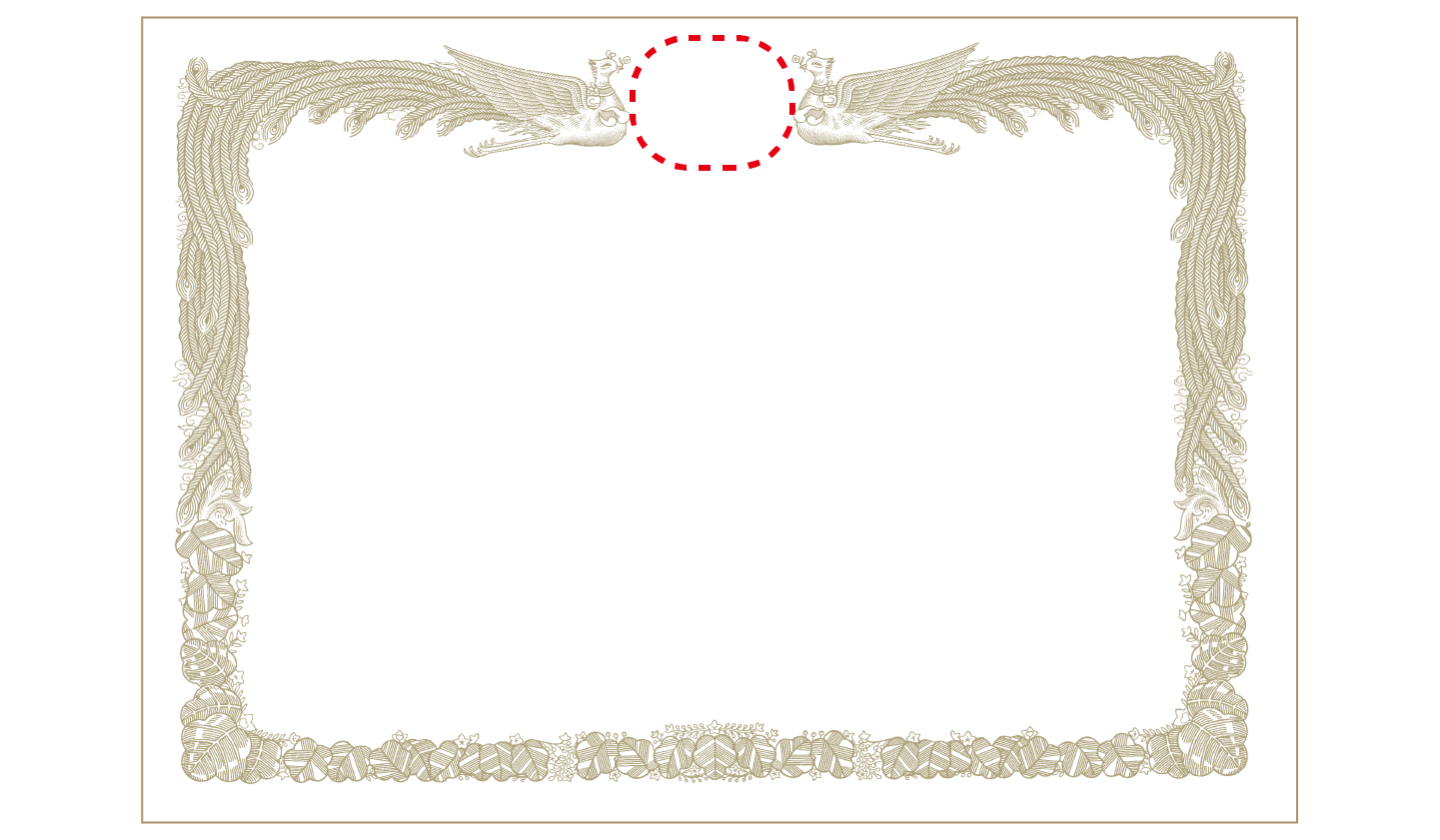

賞状用紙の雲ありと雲なし

賞状用紙には、雲ありと雲なしがあります。一般的には雲ありを使用しますが、ロゴマークなどの挿入によりオリジナルの賞状を作成される場合は雲なしをお選びください。

雲あり

一般的には雲ありを使用

雲なし

ロゴマークを赤丸部分に入れることができます

賞状用紙の色

賞状用紙の色は、ホワイトとクリームの2種類あります。当社の「雪」はホワイト、「菊」はクリームになります。

ホワイト

団体、個人の競技や研究の賞状などにおすすめ

クリーム

表彰状や卒業証書などにおすすめ

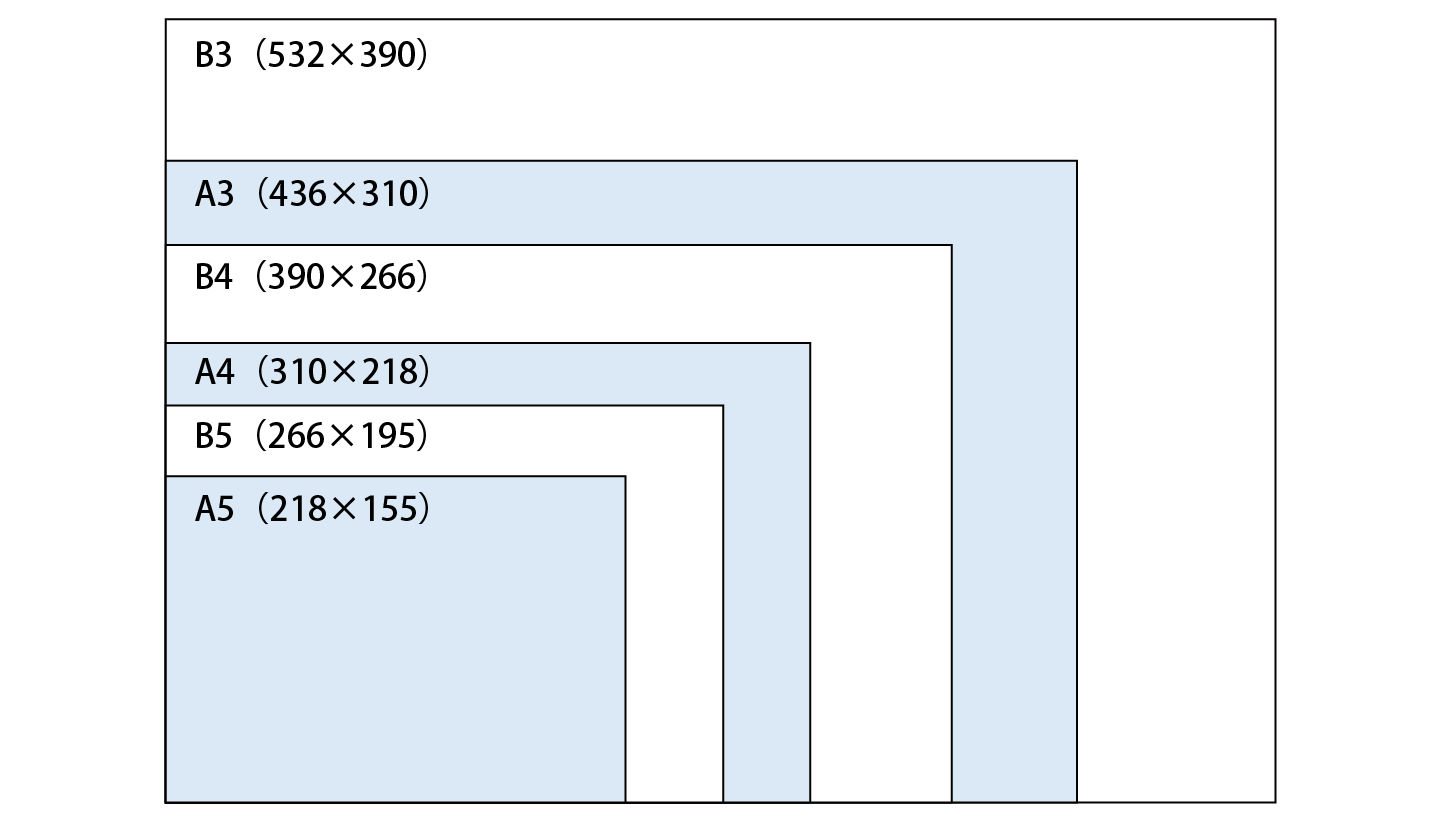

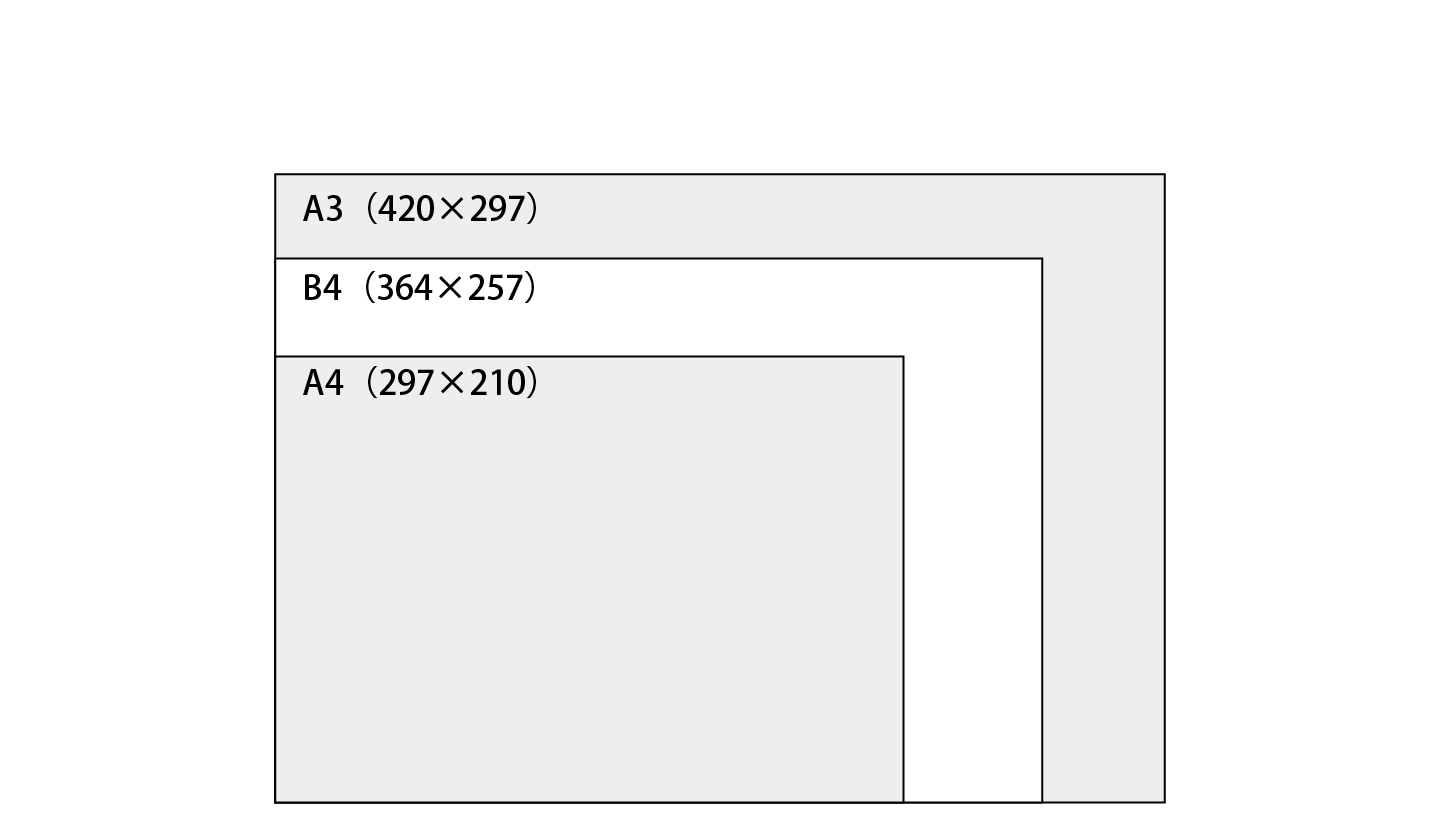

賞状用紙のサイズ

当社の「オフセット・筆耕用(雪・菊など)」と「プリンター専用」では賞状の用紙サイズが異なります。

※「オフセット・筆耕用」は額縁に合わせて“OAサイズ”より少し大きめですのでご注意ください

オフセット・筆耕用

プリンター専用

賞状の種類

表題として、賞状・表彰状・感謝状・卒業証書などが一般的ですが、賞状は全ての書状の総称となります。

賞状を制作する際は、シーンに応じた表題や主文とし、書き方のルールやマナーに注意が必要です。

| 賞状 | 優秀な成績を賞め讃えて主催者が団体や個人に授与する書状です。スポーツ競技、コンクール、文化活動、営業成績などにおいて使用されることが多く、「優勝」や「第〇位」などの結果順位が記載されます。 |

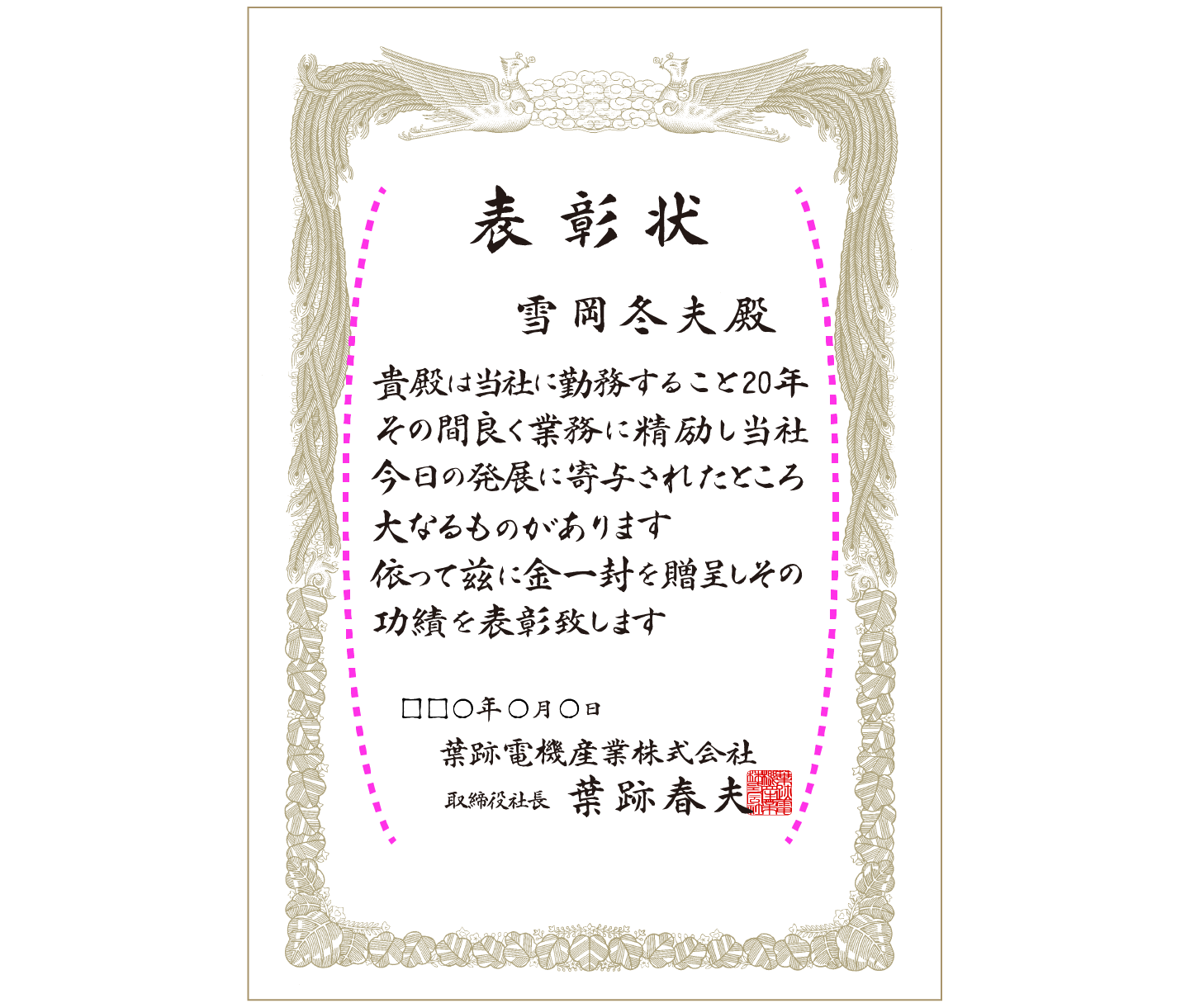

| 表彰状 | 大きな功績を残したり、他者の模範となるような行いを讃える場合に授与する書状です。公共性を帯びたものであり、社会的な信頼度が高く、賞状類の中で最も名誉のあるものです。 |

| 感謝状 | より良い行いや親切な行動、大きな功績や功労があった方に対して感謝の意を表して贈呈する書状です。表彰状のようにかしこまらずに、ボランティア、営業成績、地域の団体活動、家族などカジュアルな小規模な集まりで贈られることも多いです。 |

| 卒業証書 | 児童・生徒・学生などに対して、校長(学長)がその学校の全過程を修了したことを証明する書状です。 |

| 修了証書 | あらかじめ定められた教育、訓練、研修などを修了したことを証明する書状です。 |

| 認定証書 | 資格試験や評価審査などに合格、研修や講習などにおいて一定の過程を習得・取得したことを証明する書状です。 |

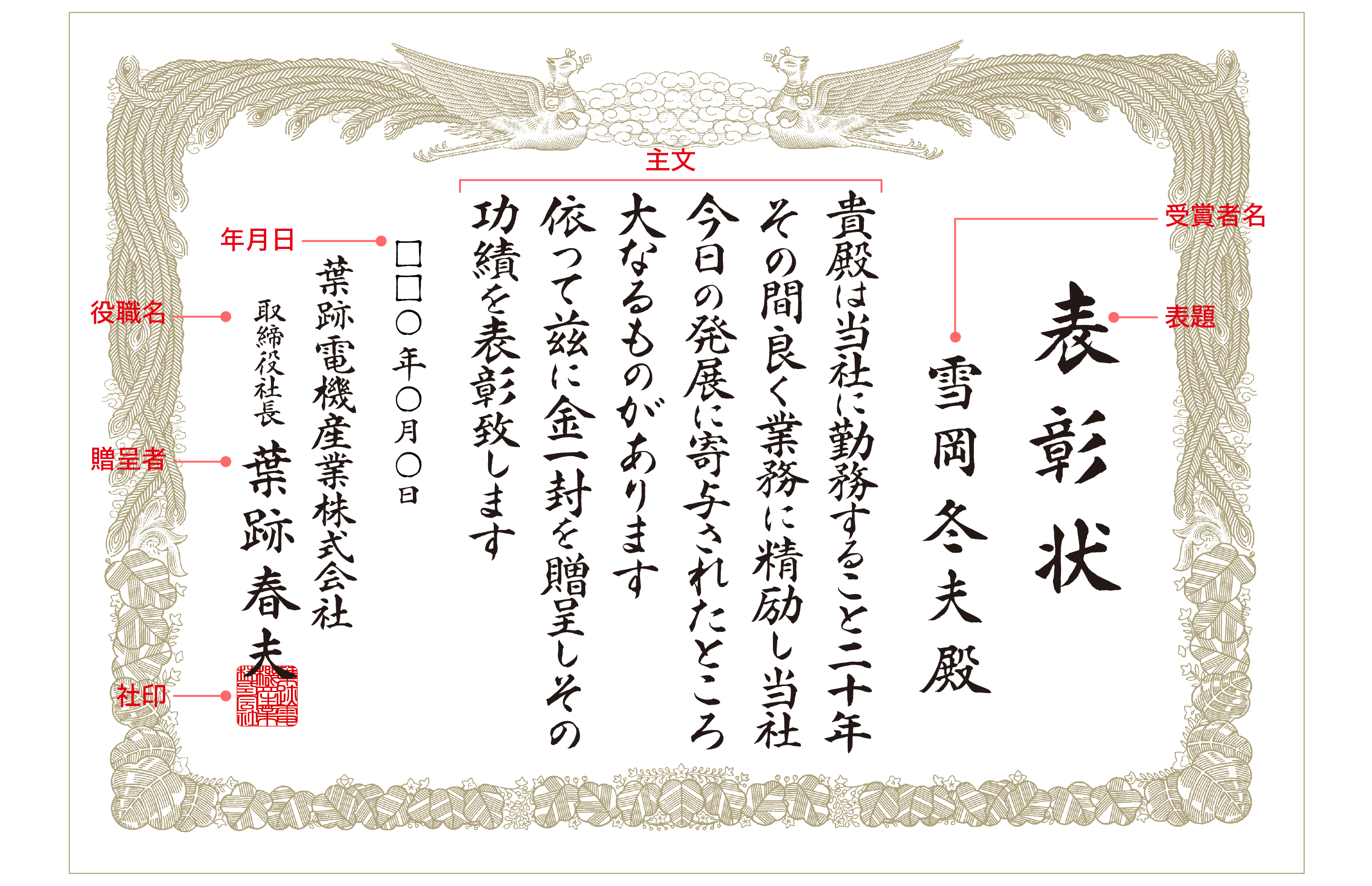

賞状の書き方(記載項目)

賞状は、表題・受賞者名・主文・贈呈日・贈呈者名から構成され、書き方には基本的なルールや注意すべきマナーがあります。

■ 表題

主な表題としては、「賞状」「表彰状」「感謝状」「卒業証書」「認定証書」などがあります。目的によって表題を決定しましょう。

表題は、いちばん大きく太字で書きましょう。文字の大きさの目安は、主文の1.5倍~2倍程度です。

賞状の種類はこちら 》

■ 受賞者名

受賞者名は、表題よりも小さく・贈呈者名と主文よりも大きく書きます。

受賞者名には、個人や団体を問わず敬称の「殿」や「様」を記載するのが一般的ですが、卒業証書・認定証・免許証など、組織の中の上位の者が贈る場合は敬称を付けない場合もあります。「殿」は目上の方から目下の方に向けて贈られる際に使用し、「様」は目上の方を含め万能に使用が可能です。

【例】

「永年勤続表彰」「皆勤賞」「功績表彰」:会社から社員へ贈るため「殿」が多く使用されます。

「取引先へ協力機関への表彰」:「殿」もしくは「様」が使用されますが「様」が主流です。

「スポーツ関係の表彰」「認定証」:協会や団体・スポンサーから個人へ贈るため「殿」が多く使用されます。

■ 主文

下記のルールに注意し、簡潔な文面となるようにします。

- 句読点はつけない。句読点を用いない理由はこちら 》

- 文頭の1字下げはしない。

- 頭を同じ高さに揃える。

- 改行は「よって」「ここに」などの結文に移る場合のみ改行し、改行は1回までとされています。

- 行数は2行~10行程度まで。

- 文末の表現は、表題に対応させる。

賞状 → 「賞します」「賞する」

表彰状 → 「表彰します」「表彰する」

感謝状 → 「感謝の意を表します」「謝意を表する」

■ 贈呈日

年号は西暦ではなく元号を用いて、縦書きの場合の年月日は漢数字を使い、横書きの場合は算用数字で記載します。

本文より1文字ほど空けて一番小さい文字で入れます。

■ 贈呈者

贈呈する会社名や団体名・代表者名(肩書付き)を記載します。

文字の大きさは代表者名>会社名>肩書きの順になります。会社名や団体名は代表者名よりもやや小さめに、肩書は代表者名より小さめに書きます。

■ 社印・代表者印

賞状(証書)を発行した証として、角印や丸印を押印しますが、カジュアルな賞状の場合は省略する場合もあります。

会社名の箇所に社印(角印)、代表者氏名の下に代表者印(丸印)を押すのが正式な形です。押印することで、その賞状(証書)の贈呈者である本人が間違いなく発行したという証明になります。現在では、社印のみ押印する場合も多くなっています。また、社印は偽造防止のため、氏名の最後の文字に少しかけて押印し、印鑑が大きい場合は、賞状の枠の模様に重ならないよう注意しましょう。

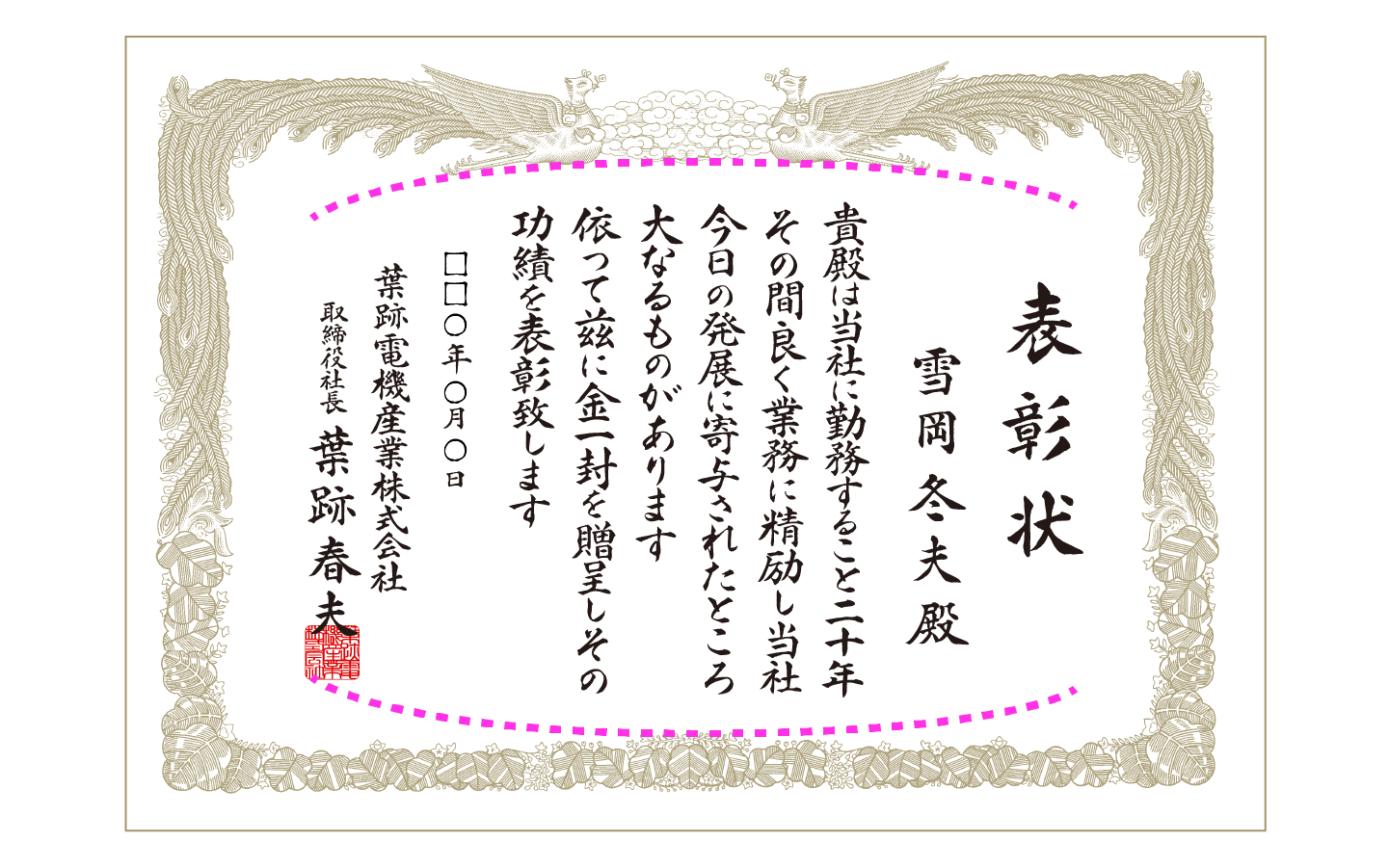

賞状の向き

賞状の向きには、縦書きと横書きがあります。一般的に多く用いられているのは縦書きで、本格的な印象を与えます。英式の場合やカジュアルな印象にしたい場合は横書きを選ばれると良いでしょう。どちらの場合も、なだらかなカーブになるように全体を記載すると美しく仕上がります。

縦書き

一般的で本格的な印象にしたい場合におすすめ

横書き

英式の賞状やカジュアルな印象にしたい場合におすすめ

賞状の文面に句読点を用いない理由

句読点とは「、(点)」や「。(丸)」のことです。普段目にするほとんどの文章には句読点が使われていますが、表彰状に記載する文章には句読点はつけないことが一般的です。その理由は主に2つあります。

■歴史的理由

中国では宮中行事で使われる下知(げじ)と呼ばれる命令書など、あらゆる文書において句読点をつけない慣習がありました。句読点がなければ文章が分かりにくくなってしまう場合には1字分を空白にしたり、改行したりすることで対処していたと言います。

中国の文書が日本に伝来した際にも、句読点をつけないのが前提とされていましたが、明治時代に入り欧米の文化が次々と取り入れられるようになり、「,(カンマ)」や「.(ピリオド)」が導入され、日本でも文章を読みやすくするために、句読点が使われるようになりました。しかし、句読点をつけるということは「相手が句読点をつけなければ文章が読めないだろう」と見下しているという意味にも捉えられるため、句読点をつけることは失礼にあたるとされました。そのため表彰状や感謝状などの正式な文章には従来通り句読点はつけないことが一般的とされています。

■縁起担ぎ

句読点は、文章を区切ったり終わらせたりするという使い方から「切る」や「終わる」を連想させ縁起が良くないとされています。この考えから、祝いごとや正式な表彰状などの文章には縁起を担いで句読点をつけないほうが良いとされています。